Nos vastos e ricos territórios da Amazônia, uma revolução silenciosa, mas impactante, está acontecendo. A nova antropologia indígena que emerge do Alto Rio Negro no noroeste do Amazonas reflete uma transformação profunda na forma como entendemos a relação entre cultura e natureza. Este movimento, liderado por cientistas indígenas das etnias tukano e bará, ressignifica o papel dos povos originários no campo acadêmico, colocando-os não mais como meros objetos de pesquisa, mas como protagonistas, condutores de um conhecimento que, embora pareça novo aos olhos academia, é profundamente enraizado em milênios de sabedoria e vivência. Através de dissertações e teses, esses pesquisadores estão reescrevendo a narrativa da antropologia, criando uma nova abordagem que valoriza o que é indígena, contemporâneo e essencialmente humano.

A trajetória da antropologia indígena

A antropologia indígena é uma subárea da antropologia que visa entender e valorizar as culturas indígenas a partir de suas próprias perspectivas e contextos. Historicamente, a antropologia ocidental tratou os povos indígenas como meros objetos de estudo, muitas vezes ignorando suas vozes e conhecimentos. Esse cenário começou a mudar com o surgimento de iniciativas que defendem a participação ativa dos indígenas no processo de produção do conhecimento. A trajetória da antropologia indígena, portanto, é marcada por uma busca pela decolonização do saber, onde as tradições, experiências e métodos de pesquisa indígenas são reconhecidos e valorizados.

O movimento ganha força com a formação de antropólogos indígenas que, em vez de reproduzir a visão hegemônica e eurocêntrica, trazem o olhar dos próprios povos que representam. Um exemplo emblemático é a coleção “Reflexividades indígenas”, que surge em resposta à necessidade de expressar uma epistemologia que não apenas respeite, mas também valorize o conhecimento milenar dos povos da Amazônia. Esta nova abordagem não é uma substituição da antropologia convencional, mas sim uma complementação, um diálogo entre vozes que antes estavam distantes.

Os protagonistas do Alto Rio Negro

Os protagonistas dessa revolução no campo da antropologia são, sem dúvida, os indígenas do Alto Rio Negro, especialmente das etnias tukano e bará. Estes pesquisadores, como João Rivelino Barreto e João Paulo Lima Barreto, não apenas desafiam as narrativas prevalentes, mas também trazem para a academia um acúmulo de saberes que são profundamente enraizados nas suas experiências e tradições.

Com suas pesquisas, eles redefinem o papel do indígena no contexto acadêmico, passando de objetos de estudo à condição de agentes e co-autores do conhecimento. Essa mudança de paradigma é primorosa, pois permite que os povos indígenas se vejam refletidos em seus próprios estudos, algo que, por muito tempo, foi negado a eles. Com isso, a produção de conhecimento passa a ser um exercício colaborativo, onde a oralidade, os rituais e as narrativas indígenas ocupam protagonismo.

O tripé do pensamento tukano

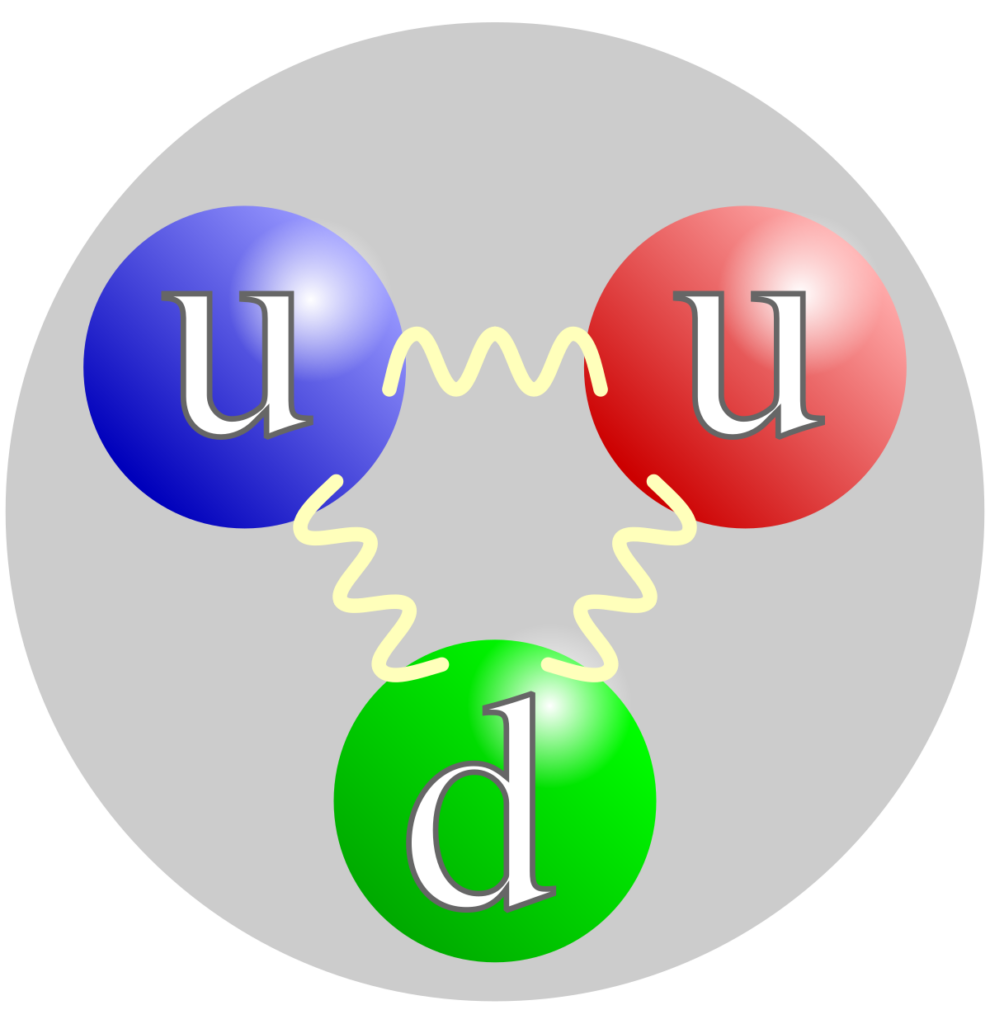

O pensamento tukano, que serve como base para a nova antropologia indígena, é estruturado a partir de um “tripé” composto por três pilares fundamentais: basesé (benzimentos), barsamori (arte musical) e kehtí (histórias). Essa tríade permite uma compreensão mais ampla da relação entre os seres humanos e a natureza, uma conexão profunda que é facilmente perdida em abordagens ocidentais.

O basesé, por exemplo, é fundamental para promover a saúde e o bem-estar nas comunidades, enquanto o barsamori possibilita uma coesão social através da música. Já o kehtí deve ser visto como um veículo de transmissão de conhecimento, uma maneira de se contar histórias que vão além do tempo, unindo gerações e preservando a memória coletiva. Assim, essa estrutura triangula a concepção de mundo, permitindo uma leitura diferenciada e profunda da essência da vida na Amazônia.

A desconstrução de mitos sobre a pesquisa indígena

No contexto da nova antropologia indígena, é essencial desconstruir mitos associados à pesquisa. Muitas vezes, há uma percepção equivocada de que o conhecimento indígena é primitivo ou menos valioso em comparação com a ciência ocidental. Contudo, essa visão é redutora e ignora a complexidade e a adequação dos saberes indígenas em seus respectivos contextos sociais e ambientais. A pesquisa realizada por indígenas, como a etnografia em casa proposta por Rivelino, transcende a mera coleta de dados, integrando experiências de vida e práticas culturais.

Um aspecto crucial na desconstrução desses mitos é a inclusão dessas vozes e saberes nos espaços acadêmicos. Ao trazer à tona a riqueza dos conhecimentos indígenas, os antropólogos indígenas quebram a ideia de que a produção do conhecimento deve seguir um único caminho, validando assim diversas formas de saber que coexistem e se interligam com as diferentes realidades sociais.

Decolonizando a ciência e valorizando saberes locais

A decolonização da ciência é um movimento vital no atual debate sobre diversidade e reconhecimento cultural. Significa não apenas criticar as estruturas de poder que moldaram a ciência como a conhecemos, mas também valorizar os saberes locais que emergem das vivências dos povos indígenas. As práticas, as narrativas e os conhecimentos tradicionais são fundamentais para promover a preservação ambiental e a resiliência cultural. Assim, a ciência não deve ser vista como um conhecimento universal e absoluto, mas sim como um campo onde múltiplas perspectivas podem e devem coexistir.

A combinação de ciência indígena e ocidental tem o poder de enriquecer as duas esferas, fazendo com que o diálogo entre diferentes saberes permita soluções mais eficazes para problemas contemporâneos, como a crise climática. A valorização do conhecimento indígena é fundamental para a construção de um futuro sustentável e justo, onde todos têm voz e vez.

Histórias de vida e metodologias de pesquisa

A trajetória dos antropólogos indígenas é marcada por experiências variadas que, embora específicas, trazem um fio condutor comum: a busca pela verdade em suas histórias. A pesquisa qualitativa, que tão bem se encaixa na antropologia, carrega em si a essência da oralidade, uma prática milenar importantíssima para os povos indígenas e um reflexo das suas visões de mundo. Os antropólogos do Alto Rio Negro, por exemplo, aplicam um método que transcende as tradições acadêmicas, apropriando-se da etnografia em casa, onde a escuta se transforma em um ato cerimonial.

A etnografia em casa é um método que se alimenta da língua e da cultura local, permitindo uma relação de proximidade entre pesquisador e comunidade. Como enfatiza João Rivelino Barreto, um dos primeiros doutores indígenas, “as nossas metodologias estão em nossas aldeias, com nossos pais, nossas mães”. A pesquisa não é somente um projeto de acadêmicos sobre o outro; é uma busca entendida como um todo, onde as histórias de vida se entrelaçam com os saberes ancestrais e contemporâneos. Assim, a informação se transforma em conhecimento, evidenciando as verdades indígenas que muitas vezes ficam à margem da academia.

Os desafios enfrentados pelos antropólogos indígenas

Confrontar os desafios que surgem neste novo campo de pesquisa e ação requer coragem e resiliência. A jornada de um antropólogo indígena não é apenas uma luta por espaço na academia, mas uma batalha em várias frentes. Entre os obstáculos encontráveis, destacam-se a desconfiança das instituições acadêmicas, o preconceito arraigado e a luta por reconhecimento. Muitos ainda veem os indígenas como meros informantes, não reconhecendo seu valor como protagonistas de suas narrativas.

Além disso, quando se fala de estudantes que vêm de áreas remotas, como os ambientes amazônicos, questões logísticas e de infraestrutura também se impõem como barreiras. O acesso à educação de qualidade muitas vezes é limitado por dificuldades financeiras e por um sistema que historicamente marginaliza os povos indígenas. Assim, a formação de novas lideranças exigirá não somente o suporte acadêmico, mas também uma rede de proteção aos saberes tradicionais, criando pontes entre o universo acadêmico e as vivências indígenas.

A importância da oralidade na transmissão do conhecimento

A oralidade é a raiz de um saber que se perpetua ao longo dos séculos. Para os povos indígenas, contar histórias não é apenas uma forma de comunicação, mas uma maneira fundamental de transmitir conhecimento sobre a natureza, os espíritos e as interações entre os seres. Essas narrativas são ricas em comprometimento cultural e desempenham um papel vital na educação das novas gerações. O que muitos chamam de mitos, para eles são verdades que oferecem lições sobre como viver em harmonia com a Terra.

Ao trazer essa sabedoria para a academia, os antropólogos indígenas desafiam a visão eurocêntrica que frequentemente reduz essas histórias a meras fábulas. Eles demonstram que a oralidade é um método legítimo de transmissão do conhecimento, onde cada palavra é uma partícula de sabedoria que liga passado e presente. A valorização da oralidade não só resgata a cultura rica e diversificada dos povos indígenas, mas também promove um diálogo efetivo com a ciência moderna, estabelecendo um espaço para a inclusão e o respeito mútuo.

Dialogando entre a ciência ocidental e os saberes indígenas

A nova antropologia indígena se propõe a ser uma ponte entre dois mundos que, em essência, deveriam se complementar. Os pesquisadores indígenas estão cada vez mais conscientes de que seus saberes não precisam ser subservientes a um modelo ocidental, mas podem coexistir e até enriquecer o conhecimento científico. Essa riqueza de interação é fundamental, especialmente em uma época em que as questões climáticas exigem uma colaboração global.

É necessário promover um diálogo que não apenas respeite as diferenças culturais, mas que também valorize a experiência que cada grupo traz para a mesa. Os estudos em etnobiologia, por exemplo, são uma área onde essa interseção é mais evidente. Ao compartilhar suas práticas de manejo sustentável, os indígenas não apenas cuidam da terra que habitam, mas contribuem para a preservação de toda a biodiversidade amazônica, um patrimônio da humanidade.

Contribuições para um futuro sustentável na Amazônia

Por fim, esse novo paradigma de antropologia indígena representa um passo crucial em busca de um futuro mais sustentável na Amazônia. Os saberes acumulados ao longo de séculos oferecem soluções inovadoras para os desafios ambientais que enfrentamos. O que se percebe, portanto, é que a preservação das tradições e o fortalecimento dos laços com a terra são essenciais para garantir a sustentabilidade ecológica.

Os antropólogos indígenas estão na vanguarda de um movimento que propõe não somente a defesa do meio ambiente, mas uma revalorização da própria existência humana. A partir da compreensão de que a natureza e a cultura são interdependentes, eles mostram que é possível cultivar um ambiente saudável que respeite tanto os ciclos naturais quanto as identidades culturais.

À medida que essa nova geração de líderes emerge, acompanhada pela necessidade urgente de inovação e mudança, fica claro que o futuro da Amazônia depende da confluência de saberes: os acalentados no seio das florestas e aqueles enraizados nas salas de aula.

Conexões entre Saberes: O Futuro da Antropologia e da Amazônia

Ao refletirmos sobre a nova antropologia indígena da Amazônia, somos levados a ponderar não apenas sobre a importância desse movimento, mas sobre as vastas interligações que ele estabelece. É fascinante perceber que a sabedoria milenar dos povos indígenas não é apenas um testemunho de resiliência, mas também uma chave para a construção de um futuro mais sustentável e harmonioso. Na confluência entre o conhecimento tradicional e a ciência moderna, surgem novas possibilidades, novos diálogos, que oferecem respostas a desafios contemporâneos, como a emergência climática.

Esse avanço na valorização dos saberes indígenas coloca em xeque as narrativas que historicamente relegaram essas vozes ao silêncio. Agora, ouvimos os históricos contadores de histórias, com suas ricas oralidades sendo reconhecidas como formas legítimas de conhecimento. Ao olharmos para as histórias de vida desses antropólogos indígenas, encontramos não apenas uma biografia, mas uma verdadeira cartografia da experiência humana em simbiose com a natureza.

É necessário, portanto, que dialoguemos com esse novo paradigma. Que inspiração podemos extrair da proposta de uma antropologia feita por aqueles que, durante tanto tempo, foram apenas observados? Ao nos conectarmos com os protagonistas indígenas do Alto Rio Negro, não apenas expandimos nossas visões sobre a cultura e o meio ambiente da Amazônia, mas também reencontro nosso próprio lugar dentro desse grande mosaico de saberes, interdependências e possíveis futuros.

Diante desse cenário, a pergunta que ecoa é: até onde estamos dispostos a ir para ouvir e integrar essas vozes? A construção de um novo entendimento não depende apenas dos povos indígenas, mas de uma mudança coletiva de mentalidade que valorize e respeite essa sabedoria ancestral. O futuro da antropologia e da Amazônia se entrelaça, mas a decisão de avançar em harmonia está nas mãos de todos nós. Afinal, o conhecimento, quando compartilhado e respeitado, tem o poder de transformar a realidade.